相続財産の調査方法

このページでは相続財産の調査方法について、詳細にまとめます。相続財産を正確に把握することは、相続手続きの第一歩です。

財産には、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)が含まれ、それらを漏れなく確認することが重要です。

預貯金口座の調査

相続人は、被相続人(亡くなった方)の銀行口座や金融機関に預けている資産を調査する必要があります。

被相続人の持っている通帳、キャッシュカード、郵便などを確認して、どのような金融機関に口座をもっているかを推測しましょう。

ある程度、金融機関の見込みをつければ、その金融機関に行って、口座の有無を確認しましょう。もし、口座があるようなら、残高証明書を被相続人の死亡日で取得します。

ついでなので、7年分くらいの取引明細書も手に入れておきましょう。生前贈与を戻す事も考えて、7年分は必要です。

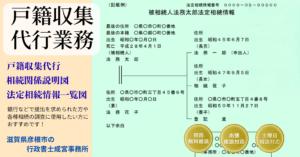

最寄りの金融機関の窓口で、口座の有無を調査をする際に、相続関係を証明する戸籍等を持っていき、被相続人の口座が無いかを確認するのは、戸籍のチェック等をして貰う必要があるため時間がかかってしまいます。

そんな時に、法定相続証明情報一覧図を持っていけば、戸籍のチェックが終わっているため、かなり話が早くなります。

そもそも、平日の時間が取れないかたについては、専門家を利用する事をおすすめします。

不動産の調査

不動産は、相続財産の中で大きな割合を占めることが多いため、確実に確認する必要があります。

被相続人の亡くなった際の住所地の市役所で名寄帳を取得しましょう。

名寄帳に不動産の情報があがってきたら、それをもとに登記記録などを取得して登記の調査をします。その際に、地積測量図、公図、建物図面などの書類も取得しましょう。

住宅地図や、ブルーマップ、実地調査についても、相続税の申告が必要な時にははじめから取得しておきましょう。

有価証券(株式、債券、投資信託等)の調査

株式や債券、投資信託などの有価証券は金融資産の一部として確認が必要です。

被相続人の利用していた証券会社を調査する方法があります。 証券保管振替機構に調査をかけることができます。実費がかかりますが、口座のある証券会社はわかります。

ただ、その証券会社にどのような財産があるかはわかりませんので、調査結果でわかった証券会社に口座残高を問い合わせる事が必要になります。

こちらも、死亡日現在の残高を請求しましょう。

生命保険の調査

生命保険の契約についても、生命保険契約照会制度を使用して、保険契約の存在を調査することが可能です。

ただし、この制度についても実費が掛かりますし、現在有効な保険契約しか調べることができません。

建更などの共済についても、返戻金や、出資金の存在につながるため、返戻金の証明や、出資金の証明を取得しましょう。

負債の調査

相続には、被相続人の負債(借金やローンなど)も含まれます。負債がある場合、相続放棄を検討することも必要です。

マイナス財産の調査は、完全にはできません。しかし、信用情報機関を活用すればある程度の調査が可能です。

遺言書の調査

被相続人が遺言書を作成している場合、その内容に基づいて相続が行われます。

調査方法

- 自宅や弁護士、司法書士、行政書士に保管されている遺言書を確認。

- 法務局の「自筆証書遺言保管制度」で保管されている遺言書の有無を確認。

- 被相続人が公正証書遺言を作成している場合は、公証役場で確認。

遺言書があれば、遺産分割協議をする必要がなくなります。そのため、非常に重要な調査と言えるでしょう。

遺言としては無効のものであっても、故人の意思を確認できるものとして、遺産分割の参考にすることもできます。

その他の財産の調査

その他、金品や宝石、骨董品、自動車なども相続財産に含まれます。

調査方法

- 被相続人が所有していた車両の車検証を確認し、車両が相続財産に含まれるかどうかを調査。

- 被相続人の自宅や物置などに貴重品や有価物が保管されていないか確認。

- 特に価値の高い品物については、専門家の鑑定を受けることも検討。

インターネットやデジタル資産の調査

近年では、デジタル資産(仮想通貨、ネットバンク、オンラインサービス等)の確認も重要です。

調査方法

- 被相続人のスマートフォンやパソコンの利用履歴を確認。

- 仮想通貨の取引履歴やウォレットの情報を確認。

- 被相続人のメールやオンラインサービスの契約情報を確認。

専門家の利用も考えてみましょう

相続財産の調査は、多岐にわたる項目に対して漏れなく行うことが大切です。特に負債がある場合、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。財産が明らかになったら、遺産分割協議や相続税の申告など、次のステップに進む準備ができます。