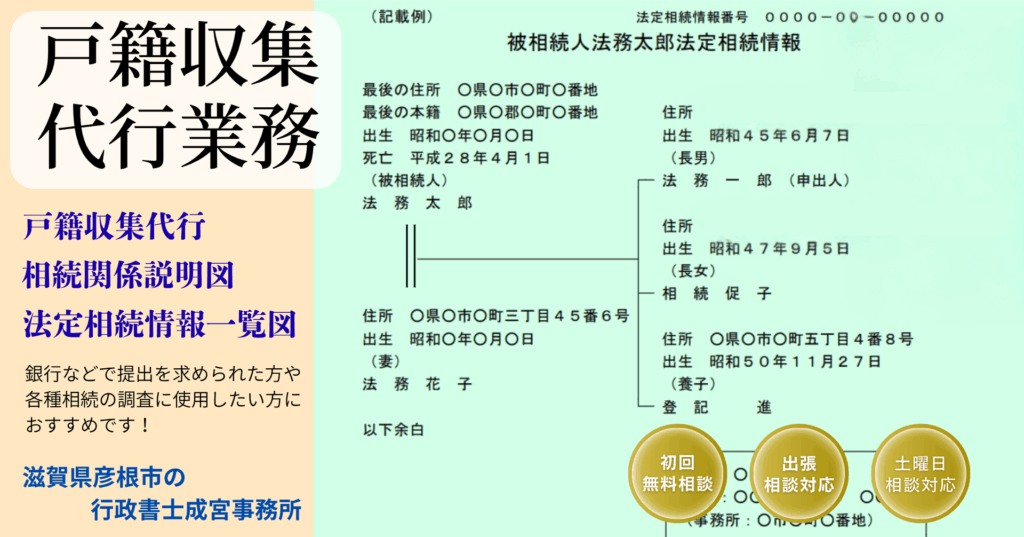

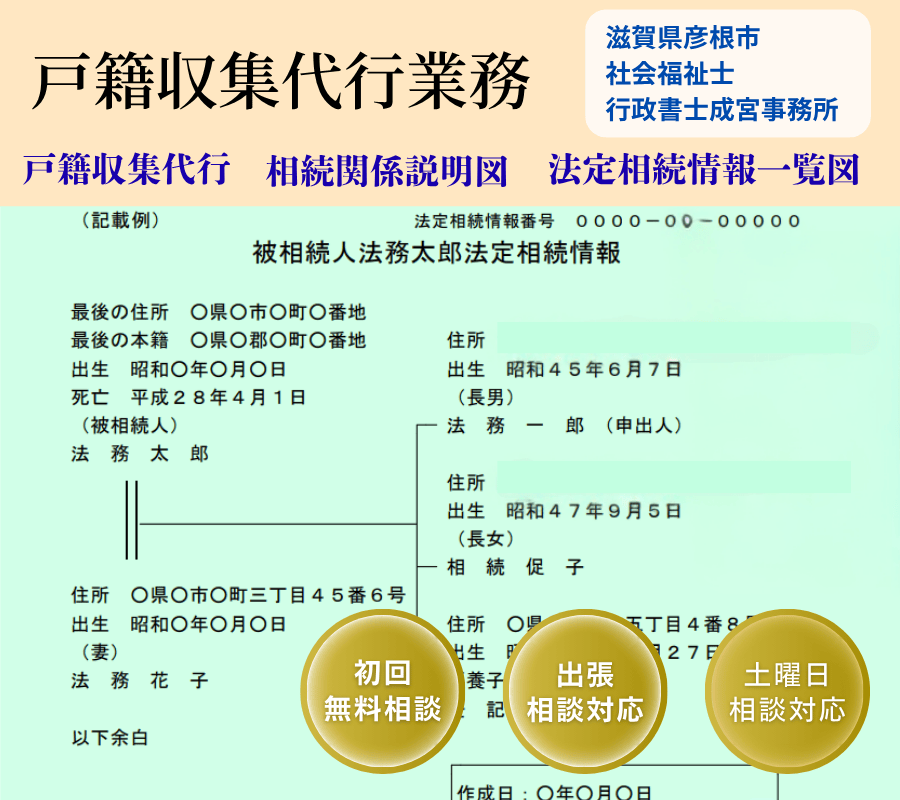

戸籍の収集代行と相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成なら、滋賀県彦根市の社会福祉士・行政書士成宮事務所をご利用ください。

当事務所では、リーズナブルな価格で戸籍収集代行業務を行っております。一応、全国対応の業務となっておりますので、ぜひご利用ください。

戸籍の収集代行業務について

戸籍収集代行業務として、次の戸籍を全て収集します。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍+死亡時の住所を証する戸籍の附票

- 各相続人の現在戸籍+戸籍の附票

- 不動産の名義変更をお考えの方用の登記上の住所からの住所の変遷がわかる資料

費用については、下記の表でご確認ください。

相続関係説明図業務について

収集した戸籍を利用して相続関係説明図を作成します。相続関係説明図の作成にあたり、代襲相続や数次相続が発生していると作成費用を加算させていただきます。不動産登記に使える説明図を作成いたします。

相続関係説明図は、不動産の名義変更手続き(相続登記)は必須の書類と言えるでしょう。

金融機関が複数ある場合、相続財産の調査がしたい場合等は、法定相続情報一覧図の作成をお勧めします。

相続関係説明図の作成方法

説明書なので自由に作って問題ないのですが、不動産登記の中では、戸籍を還付するために使用する書類となっており、それなりに決まった書き方で作らなければなりません。そのため、不動産登記への利用ために作成する場合は一定の注意が必要です。

不動産登記の申請しかしないという方には、法定相続情報一覧図は必要なく、相続関係説明図のみが有れば良いでしょう。

法定相続情報一覧図作成業務について

法定相続情報一覧図を作成することが有効なケースについて説明します。次のような場合は、法定相続情報一覧図の作成をご依頼ください。

- 複数の金融機関、年金事務所、保険会社などの手続きに便利

- 相続税の申告にも活用できる

- 相続財産の調査を行う場合に便利な書類

- 相続放棄などにも使える

法定相続情報一覧図の取得の方法

次のような流れで相続情報一覧図を作成します。法務局へ申出書を提出して確認を受ける必要があります。書き方が細かいので専門家の活用をお勧めします。

- 戸籍を全て集める

-

被相続人の出生から死亡までの戸籍と戸籍の附票、相続人それぞれの現在戸籍と戸籍の附票、これを集めます。

- 法定相続情報一覧図と証明書のための申出書を作成します

-

法定相続情報一覧図関係のページを見れば、どのような図を作成すれば良いか大体わかります。図が作成できたら申出書も作成しましょう。

- 管轄法務局へ申出書を提出し問題がなければ証明書が発行されます

-

法定相続情報一覧図、申出書、最初に集めた戸籍関係を全て送付します。問題無ければ証明書が作成され利用が可能となります。証明書は無料なので5通~10通くらい取得される事が多いです。

法定相続情報一覧図の効力

証明書1枚で戸籍一式を提出したのと同じ効果があります。見やすいので、戸籍を全て読むより遥かに素早く相続関係を把握できます。

1枚で戸籍一式の代わりになるという事は、複数の機関に対して同時に手続きを進めることが可能になりますので、時間の短縮になります。

相続続きの事で銀行へ行って話をしようとする際、銀行側が戸籍を確認して、窓口に来た者が相続人である事が証明されてから話ができるようになるのですが、戸籍を持って窓口に行くと、全て確認されてから話す事になりますので、場合によってはかなり待ちます。

さらに、相続続きの段階になると相続人全体の確認が必要となるため、全ての戸籍を確認したうえでコピーをされたりしますので、代理人として手続きに行った際に、窓口で1時間半くらいただ待っていた事があります。これはきつかった・・・・。

そんな時に法定相続情報一覧図があると図で簡単に関係性を説明できるうえに、コピーが1分で終わります。

次のような人におすすめです

- 自分で戸籍を集めだしたが、やはり依頼したい。

- 相続手続きに着手する時間が無い。

- 不動産登記の部分を自分で挑戦

- 銀行への手続きの部分を自分で挑戦

- できるだけ費用を抑えたい。

当事務所の報酬規定

当事務所の相続人確定のための戸籍収集代行、相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の作成についての報酬規定をご説明いたします。

| 相続人調査業務 | 報酬規定(税込) |

|---|---|

| 戸籍収集代行 | 戸籍、原戸籍等 1通1,100円 |

| 相続関係説明図の作成 | 11,000円 数次相続・代襲相続加算 1件3,300円 |

| 法定相続情報一覧図の作成 | 1件22,000円 |

※発行手数料、小為替手数料、郵送料などの実費が別途かかります。

追加でご依頼いただける業務について

ご相談予約からご依頼完了までの流れ

ここでは、当事務所への「相談予約→相談→業務提供→完了」までの流れについて説明させていただきます。

下記のとおり、お電話・メールフォーム・公式ライン・インスタグラムなどの方法を活用して相談予約をお願いします。基本的に、次のような内容をお知らせいただければと思います。

お名前:

相談予約日時(候補日を2つ程度):

相談希望場所:事務所・自宅など

電話番号・メールアドレス:

ご相談、お問い合わせなどの内容:

相談場所は事務所、お客様の自宅、ご指定の喫茶店等で相談を行います。(事務所以外の場合は出張費がかかります)

初回無料相談で、ご相談者様の抱える問題・課題などを共有し、可能であれば、解決策などのご提案をさせていただきます。この段階で、提供できる業務内容や、それにかかる費用などの大まかな提示をさせていただけます。

初回の相談を受けまして、問題点の解決に向けたロードマップとお見積を提示させていただきます。そのうえで、ご依頼いただける場合は業務契約を頂くことになります。

ただし、非常にお急ぎの場合で、依頼内容がシンプルな場合は、このSTEPを短縮させていただき、業務速度を重視した対応をさせていただきます。

契約後は、ロードマップの内容に則り、できるだけ早期に業務完了できる事を目指します。長期にかかる依頼も多いため、必要な場合には進捗報告なども行います。

ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却にも対応します。

当事務所の特徴・安心して相談できるように

サービスの特徴について

当事務所では、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。特に、ライフプランに関わる相談として、生前契約や相続対策、入管等の分野で強みを持つと思います。

相談前に、①依頼前提での相談にするか?②ただ相談するだけにするか?を確認するようにしております。また、相談やカウンセリングを得意とする社会福祉士資格の活用で、どのような内容でも気楽にご相談いただくことが可能です。

動けない方には出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために土曜日も相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。

(出張相談には出張料が必要となります。移動範囲30分程度で2,000円です)

司法書士事務所・税理士事務所等と提携しておりますので、色々なご依頼に対して、当事務所を窓口として連携したサービスを提供いたします。

基本的に、お客様の問題点の解決までの道のりをロードマップ(業務フロー)としてお知らせするようにします。併せて費用のお見積りを提示する事で、内容・時間・費用をご確認のうえ、業務のご依頼が可能です。(お急ぎの場合は、割愛させていただくことも可能です)

事務所の特徴・所在

| 事務所名 | 行政書士・社会福祉士・FP成宮事務所 | |

| 資格者名 | 成宮隆行 | |

| 保有資格 | 社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト | |

| 営業時間 | 月曜日から土曜日 9時~18時 予約をお願いします。 | |

| 事務所地 | 滋賀県彦根市平田町578番地6 | |